|

藤田傳・細見 第四回 『男冬村村會議事録』(上) |

||||

| 藤田は、晩年に「きなせ企画」(俳優の紀奈瀬衣緒主宰。紀奈瀬も先述した「鬼宴同人」のメンバーだった)のために書いた3本の戯曲を収めた作品集『終の檻』(カモミール社)に、 短いながら自らの半生を記している。その中での劇団1980(ハチマル)誕生に至る経緯が面白い。自分が担当した横浜放送映画専門学院俳優科2期生の卒業公演に今村昌平のシナリオ『ええじゃないか』を劇化し、俳優座劇場を1週間借りて9回の公演を打ったという。当時まだ俳優科の学生であった長谷川初範を主役に抜擢し、名のある俳優、藤田弓子、浜村純、江角英明らの客演を仰いでのことだ。

演劇学校や演技研修所の卒業公演としては前代未聞のことであったろう。いや、今後もそんな”卒公”はあり得ないから空前絶後と言っていいかもしれない。ところが、この公演が成功した。収支が100万円の黒字になって、打ち上げでその金を持ち、夜明けまで六本木の街を徘徊したという。総勢60名。恐らくは、その盛り上がりの中で、劇団立ち上げの話も出てきたのではないか。 卒業生からの突き上げがあったとはいえ、劇団旗揚げは藤田にとっては少々気の重いことだったようである。俳小演出部を離れて、テレビの仕事を得てからは、もう演劇の現場に戻ることはないと思っていた藤田が、学院創設者今村昌平に半ば強引に俳優科を任され、しかも卒業生に請われて不承不承劇団を立ち上げるに至った話は、直接藤田から聞い た覚えある。 旗揚げ公演こそ藤田作・演出の『古事記より乞食』だったが、第2回公演は、劇団空間演技主宰の岡部耕大に脚本を委嘱している(『ダーティ・ビジネス』、演出は藤田)。しかし、第3回『にこにこうつ病-自白?』(81年)以後は、『醜状老廢』(84年)、『贋金作り』(同年)、 『老籍鬼籍』(85年)と続けて新作を劇団のために書き下ろした。ことに『醜状老廢』と『老籍鬼籍』はいずれも70過ぎの高齢者を主な登場人物とする劇で、まだ20代の俳優が大半だった当時のハチマルの俳優にはきわめて挑戦的である。ことに後者は、老人ホームを舞台とするもので、高齢化社会に突入した今日では演劇の主題として珍しくなくなったが、当時の小劇場としては画期的だった。俳小、あるいは鬼宴同人から長く供にする俳優たち、江角英明、石津康彦、福原秀雄らを客演に招き、藤田はハチマルの公演に意欲と野心を隠さなくなっていた。それが次の第7回公演『男冬村村會議事録』(1985年、渋谷ジァン ジァン)という傑作を生みだすことになる。

|

||||

|

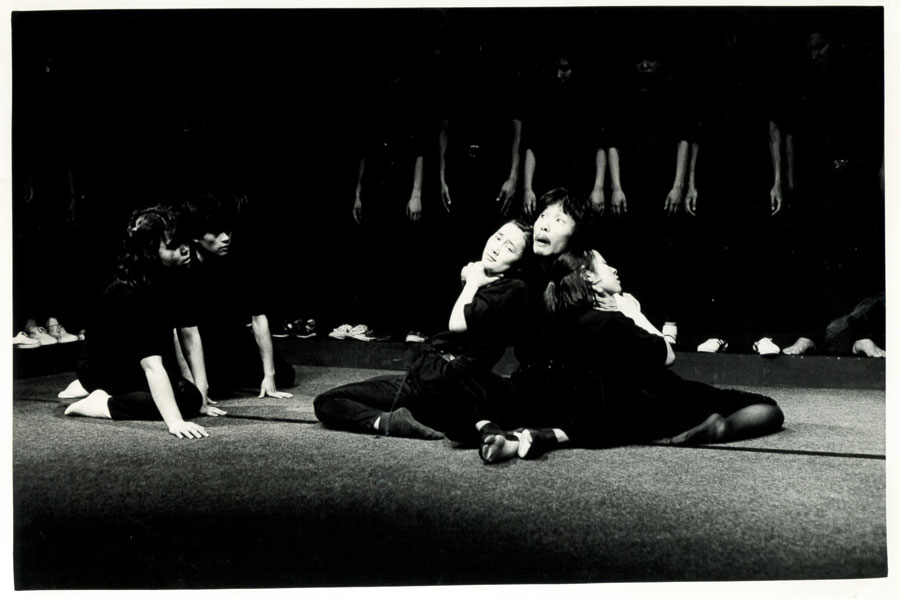

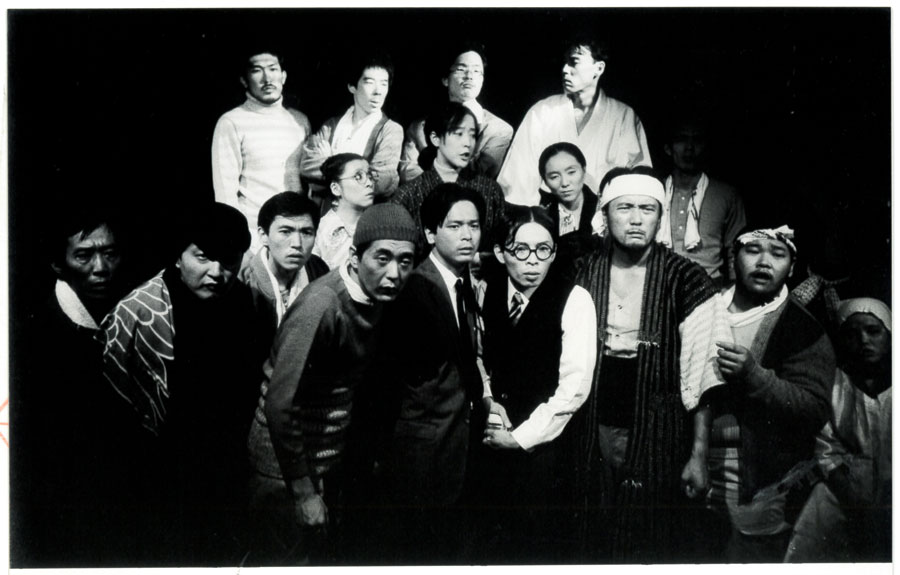

『男冬村村会議事録』 撮影 ケン影岡 |

||||

|

「男冬村」は、北海道稚内にほど近い道北日本海側に位置する寒村。「背に天狗岳、男別の裾が断崖絶壁をつくり、この村の外との接触は、夏場のわずか二ヶ月間、隣町の増毛からやってくる船だけであります」と冒頭で解説するのは村議会の書記・作兵衛。正式の行政区画は「北海道留萌市増毛町字男冬」だったが、戦後の昭和22年(1947)に進駐軍 (GHQ)の指導によって日本全国で市町村議会選挙が行われた際、留萌市議会選挙から男冬だけが洩れてしまった。そこで進駐軍が出した案が、男冬を独立の「村」として村議会を作ることだった。人口わずか318人の村で村会議員は5人、議会は分校から村立に格上げ された小学校の校長室。誰もが顔見知りであり、そこで復員兵の作兵衛が記した「村会議 事録」によって、男冬村の戦後史が辿られるというのが、この作の骨格である。 強調しておかなければならないのは「男冬」が架空の村ではなく、実在することだ。文字こそ変えているが、日本海に面する「雄冬」がそれである。綿密なフィールドワークによって、この国の歪な「近代化」が捉えられる、そのことが重要だ。『議事録』が描くのは、日本の高度成長が64年の「東京オリンピック」でまさに頂点を迎えたその9年後の1973年までである。そもそも食糧が乏しいこの村に戦後の食糧難が追い打ちをかけた。フナムシを粉にし煮詰めて食うという産婆の提案が第一回の議題、続いて「後家制度」のこと。「後家」は、通常言う「寡婦(やもめ)」のことではなく、男女を問わず、この村を逃げ出し、やがて帰村した者を「後家」と称し、断崖絶壁の荒地に追いやって村八分にするこの村独特の風習、つまりは土俗的な「掟」のことだ。若者は村にとっての貴重な労働力であり、後家制度は逃散を防ぐ自衛手段なのだ。一組の男女が水死体として海辺に上がった昭和27年には後家制度を存続させるべきかどうかがが議題に上る。しかし、まさにその時、長老がこの海にニシンが来なくなることを予言する。唯一の天然資源であるニシンが獲れないとなれば、若 者の流失を防ぐためにも後家制度は必要だ。実際に、昭和29年を境にニシンは男冬の海に来なくなる。そして「後家」はまた発生する。 昭和31年の売春禁止法の成立も男冬に衝撃をもたらした。増毛にあった遊郭が忽然と消えたのだ。ニシン不漁以来、若者の勤労意欲だけが頼みの綱の村にとって、座視できない問題で、村議たちは男冬に遊郭を造り、娼婦に50過ぎの戦争未亡人を充てようという算段。30年も孤閨を守ってきた初老の女が、「村のため」と納得する。「お国のため」が「村のため」に変わっただけで、日本人の精神風土は戦前から何も変わっていない。そしてこの後、村はとんでもない詐欺事件にひっかかってやがて存亡の危機に直面する。時に昭和48年(1973)。村長の野辺地国松が東京オリンピック翌年の「全国市町村会議」に出席のため、初めて上京してから8年後、漸く男冬も高度成長の恩恵に預かれると思われた矢先 のことだった。 この詐欺事件については次号で詳しく触れたいが、それにしても誰も知らないような僻村に焦点を当て、日本の戦後史を鳥瞰してみせるという藤田の作劇は凄い。『男冬村村会議事録』はハチマルの最初のヒット作となって、2年後、3年後の再演、三演に結びつけた。 それについても次回で。

|

||||

|

||||

|

||||

| 【資料】 藤田傳 全劇作(脚色・脚本)一覧 |

||||