|

藤田傳・細見 第五回 『男冬村村會議事録』(下) |

||||||

| 男冬村を存亡の危機に追い詰めた詐欺事件は、一人の老女が男冬の港に姿を現したことに始まる。列島中が浮かれた東京オリンピックが去って9年後の昭和48年(1973)、埠頭に2日間も佇む老女に村会議員の一人が訳を聞き出す。女が言うには、数十年前に起きた海難事故で父親を亡くし、その慰霊のために沖を一望する崖の上に「慰霊碑」を建てたい、と。崖の上には先述した通り、「後家」たちが住んでいる。だが、そのために老女が鞄の中に用意した500万円は村の年間予算に相当する。村議員たちの意見は二分されるが、しかし結局、長老が息を引き取る間際に洩らした鶴の一声によって「後家制度」は廃止され、後家たちは村に戻され、崖の上では慰霊碑建設の槌音が響くことになる。

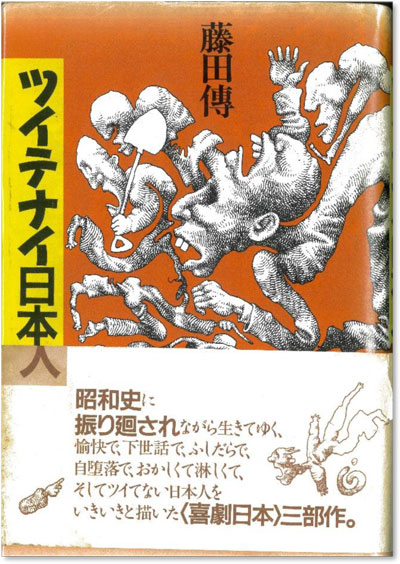

そこへやってきたのが北海道庁の役人である。居丈高な役人は、この村に道路(国道)を通すことになった、その建設予定の崖の上の土地を2000万円で買収したい、と言う。しかし、時すでに遅し、崖の上はすでに500万円で老女に売却されていた。老女が国への売却を肯わない間に買収額はどんどん跳ね上がって、遂に6000万円にまで膨れ上がる。そしてその金を持って老女はさっさとおさらばしてしまうのだ。6000万は現今の金に換算すれば優に2億を超える。金権政治家・田中角栄の「日本列島改造論」が上梓されたのが、昭和47年(1972)。同時に田中が首相になって、実際に「列島改造」に手をつけてからすでに10年弱が経過していた。村人には後になってわかることだが、村長は東京オリンピックで上京した際、日本全国の隅々にまで道路が建設されることを聞き及んでいたと思しい。彼はその足で、馴染みのバーに立ち寄り、ママ(老女)に詐欺話を持ちかけたのだった。老女が鞄に詰めていた500万円は増毛の信用金庫から村長自らが村名義で借り受けた 有利子の金だった。 老女はそのまま東京の店にも戻らず、行方をくらますが、一杯食った村長も、何が起こったのかもわからぬ村人たちを尻目に船に乗って遁走する。議事録が書くのはここまでであるが、その後については作兵衛が解説する。稚内ー札幌間の道路は昭和56年(1981)に 完成し、今では終日、村人たちの頭上を轟音をたててクルマが通り過ぎていくーー 村人の生活はそれで変わったか。否、相変わらず貧しいままで、土着的な習俗(すなわち「土俗」)の「後家制度」がなくなって、離村する若者は後を絶たなかったろう。藤田はそれを〈ツイテナイ日本人〉と称した。翌年、『新版 相続法概説』『今昔筑波幻影』(いずれも渋谷ジァンジァン初演)を発表するに及んで、藤田はこれらを〈ツイテナイ日本人 三部作〉として、戯曲集にまとめる。「土俗」と「近代化」のせめぎあいの中で、否が応でも共同体は変質を迫られる。その過程で登場するのが「詐欺」である。金脈に踊らされ、その挙句、騙される人の好い“日本人たち”。こうした庶民を藤田は「詐欺」を通して、この後もさまざまに描き出す。その嚆矢が『男冬村村會議事録』であった(「詐欺師もの」は、これ以前にも『贋金作り』(84年)、『老籍鬼籍』(85年)もあるが、詐欺が日本社会の写し鏡として登場するのは『男冬』が初めてである)。

|

||||||

|

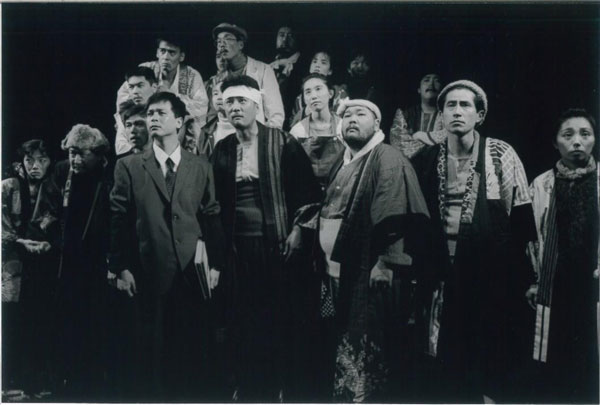

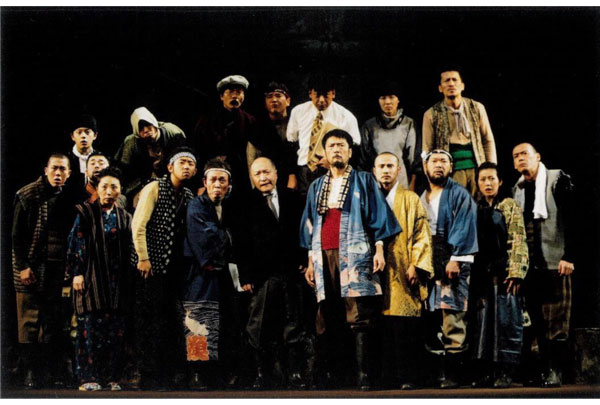

『男冬』の初演を始めとする〈ツイテナイ日本人 三部作〉には、村長の野辺地国松に扮した宮川朗の他、村松隆政、近藤潤子、石川慎二らの創立メンバーが主要な役で出演していた(柴田義之、藤川一歩、山本隆世らは勿論のこと)。私事になるが、82年に「カフェテアトロ 新宿もりえーる」の稽古場にハチマルを初めて取材に訪れた際、応対してくれたのは制作の役も負っていた近藤、劇団を代表して私の事務所を訪ねてきたのは宮川と村松だった(3人とも当時の運営委員)。ちなみに、『男冬』が再演された87年、私がプロデューサーを務めていた前橋市市職労主催の「第2回前橋芸術祭」に同作を招聘している。それだけ入れ込んだ公演だった。前橋芸術祭は市職員労働組合が創立40周年に当たり、組合員の積立金を地域に還元しようと始めた民間の芸術祭で、前年の第1回で予算をほぼ使い切り、群馬県青年会議所の支援を受けたりしたが、この後は不定期開催になって、96年を最後に消滅した。1000人以上を収容する多目的ホール「文化会館」以外に劇場を持たない前橋で、繁華街に打ち捨てられた廃墟同然のスーパー「長崎屋」の内部に仮設の小屋を造り、そこが劇場となった。この年、上演されたもう1本は、小林逸郎主宰、別役実作の専門劇団の演劇企画66による、テレビアニメ『まんが日本昔ばなし』で人気があった常田富士男の一人芝居『ふなや』(小林演出)である。創立年を名前に持つ劇団が二つ並んだのは、偶然とはいえ奇しき縁を感じさせた。 それはともかく、『男冬村村會議事録』92年再々演版は朝日新聞の年間回顧で、演劇評論家・イタリア演劇研究者の田之倉稔が「ベスト5」に挙げている。やはり観る人は観ているのである。

写真 宮内勝

|

||||||

|

||||||

|

||||||

【資料】 藤田傳 全劇作(脚色・脚本)一覧

|